从最高检指导性案例看新型毒品——γ﹣羟基丁酸

近年来,随着国家打击毒品犯罪力度持续加大,禁毒斗争形势持续好转,传统毒品犯罪所占比重有所下降,同时,毒品市场开始花样翻新,新型毒品不断出现,毒品犯罪呈现的新情况、新形势给禁毒带来新课题。毒品犯罪呈现的新情况、新形势给平安中国建设带来新课题。毒品一日不除,禁毒斗争就一日不能松懈。针对上述情况,最高人民检察院日前发布涉新型毒品犯罪案件的第三十七批指导性案例,以此回应司法实践中的新问题。

接下来几期我们就来科普最高检第三十七批指导性案例中涉及的相关毒品,提高警惕。

2016年,被告人王某明知国家管制的精神药品γ-羟丁酸可以由当时尚未被国家列管的化学品γ-丁内酯(2021年被列管为易制毒化学品)通过特定方法生成,为谋取非法利益,多次购进γ-丁内酯,添加香精制成混合液体,委托广东某公司(另案处理)为混合液体粘贴“果味香精CD123”的商品标签,交由广东另一公司(另案处理)按其配方和加工方法制成“咔哇氿”饮料。王某通过四川某公司将饮料销往多地娱乐场所。至案发,共销售“咔哇氿”饮料52355件(24瓶/件,275ml/瓶),销售金额人民币1158万余元。

咔哇潮饮

2017年9月9日,公安机关将王某抓获,当场查获“咔哇氿”饮料720余件,后追回售出的18505件。经鉴定,“果味香精CD123”“咔哇氿”饮料中均检出γ-羟丁酸成分,含量分别为2000-44000µg/ml、80.3-7358µg/ml。

γ-丁内酯(GBL),别名γ-羟基丁酸内酯,其与水及一般有机溶剂可以互溶,在脂肪烃中微溶。该化合物早就存在,并被工业上应用于生产环丙胺、吡咯烷酮等药品,也是工业的溶剂、稀释剂、固化剂等。它是明确的有害物品,明确吞食有害。如不慎与眼睛接触后,须立即用大量清水冲洗并征求医生意见,γ-丁内酯经过加工后便成为γ﹣羟基丁酸。

γ﹣羟基丁酸(GHB),对中枢神经系统有强烈的抑制作用,目前是我国规定管制的第一类精神药品,属于合成毒品。

GHB在药理作用上是一种中枢抑制剂,γ-羟基丁酸(GHB)是存在于大多数哺乳动物体内的一种内源性物质,由抑制性神经递质γ-氨基丁酸(GABA)降解产生,能够刺激荷尔蒙分泌,增加快感,产生肌肉放松和遗忘效应。

GHB中毒会产生心跳缓慢、头晕、嗜睡、短暂记忆力丧失、肌张力下降、意识丧失及无法控制的全身抖动等,严重者可出现呼吸抑制或停止呼吸等症状。GHB中毒并无特殊解毒剂,只能通过抢救治疗维持呼吸道通畅,防止低氧血症和呼吸衰竭。在过往案例中,经常有人使用GHB同其他物质混合使用,尤其是乙醇及其他中枢抑制剂合用时,其潜在的致命中毒作用增加。新型毒品"咔哇潮饮""迷奸水""听话水""乖乖水"等里面都含有γ-羟基丁酸,因其无色无味并会导致暂时性记忆丧失、昏迷等症状而被犯罪分子用作麻醉药品或迷奸药物又称神仙水、听话水、迷奸水等。

2015年,郭某某为寻求刺激,产生给其女友张某甲下“迷药”的想法。此后,郭某某通过网络了解药物属性后多次购买三唑仑、γ-羟丁酸。2015年至2020年间,郭某某趁张某甲不知情,多次将购买的“迷药”放入张某甲的酒水饮料中,致其出现头晕、恶心、呕吐、昏睡等症状。其中,2017年1月,郭某某将三唑仑片偷偷放入张某甲酒中让其饮下,致其昏迷两天。

2020年10月5日,郭某某邀请某养生馆工作人员张某乙及其同事王某某(均为女性)到火锅店吃饭。郭某某趁两人离开座位之际,将含有γ-羟丁酸成分的药水倒入两人啤酒杯中。后张某乙将啤酒喝下,王某某察觉味道不对将啤酒吐出。不久,张某乙出现头晕、呕吐、昏迷等症状,被送医救治。张某乙的同事怀疑郭某某下药,遂向公安机关报案。

善于伪装的GHB可以存在于任何角落,充斥在各类的娱乐场所,除了瘾君子们主动服用外,别有用心人士也都在伺机而动,下药过程可能会非常隐蔽。大家出入这些场合,必须加强防范意识。同时要加大新型毒品的科普力度,提高人民群众对新型毒品的认知和防范能力。

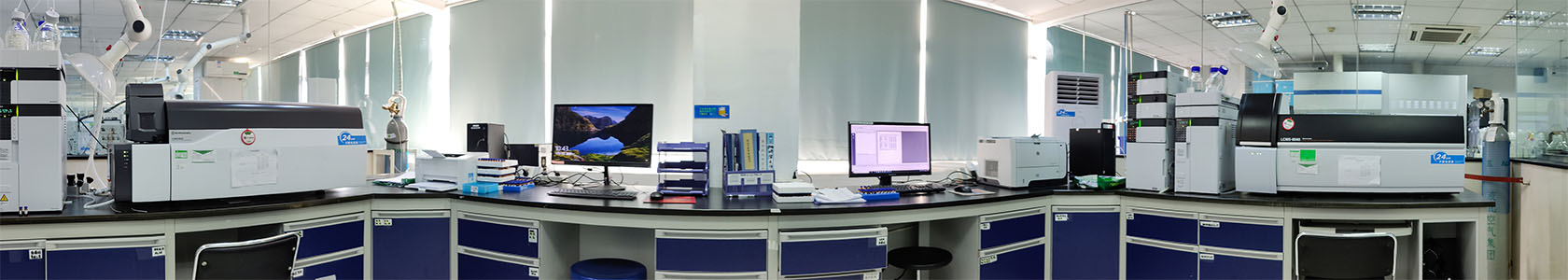

办理新型毒品犯罪案件,会涉及审查涉案毒品含量。根据刑法第三百五十七条的规定,毒品数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算,不以纯度折算。新型毒品混于饮料、食品中,往往含有大量水分或者其他物质,不同于传统毒品。在毒品鉴定过程中,需要精准检测毒品的相关含量,给予司法证据链专业的技术支持。正孚检测提供包括毒品实体检测、制毒前体和配剂检测、生活污水监测、血液、尿液、唾液以及毛发中滥用药物检测等服务,全方位,多维度协助禁毒部门打击毒品犯罪,同时运用科学技术与专业仪器对诉讼中涉及的毒物进行定性定量分析并提供专业的司法鉴定报告。正孚检测依靠专业扎实的毒品检测技术和实战中积累的大量检测实战经验,成为广东、湖南、广西等省市公安局毒品鉴定合作单位。